《走遍河北》特别策划《带着方志寻古村·胜利回响》第二期:马兰村——新闻史上的红色坐标

来源:河北广播电视台冀时客户端

责编:杨业

时间:2025-09-07 10:20

在抗日战争时期,位于阜平县城南庄镇的马兰村,活跃着一支年轻的新闻队伍。他们以笔为刀枪,在枪林弹雨中传播党的声音、记录抗战历史。

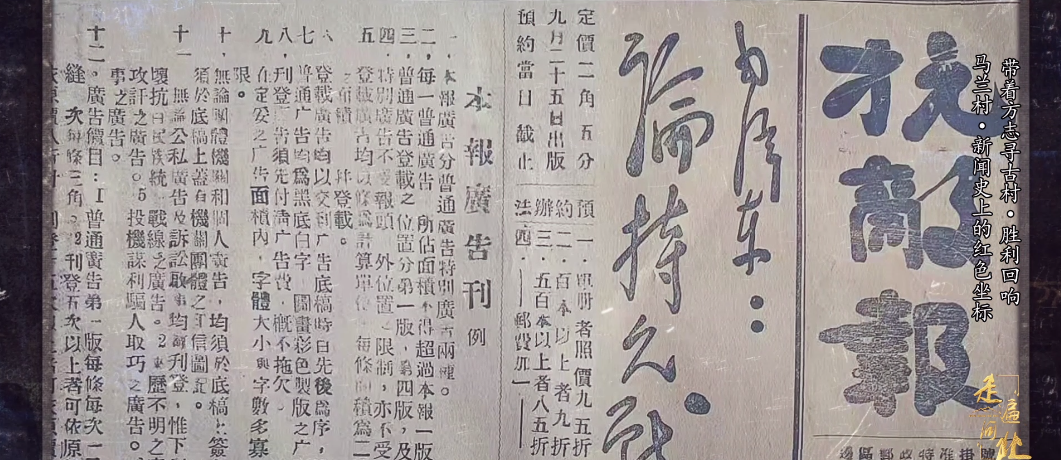

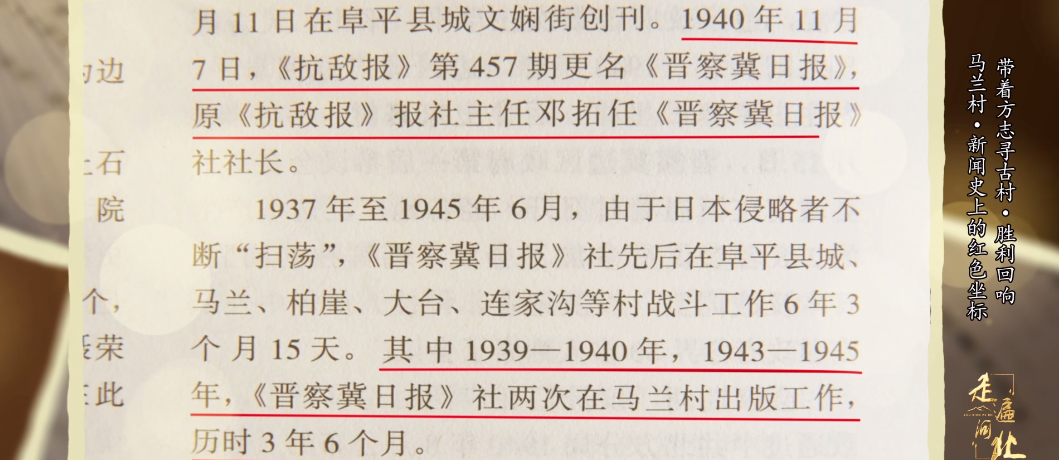

太行山深处的马兰村,四面环山,远离大道,非常适合游击和隐蔽。1937年12月,在阜平县城创刊的《抗敌报》,一年多后将办公地点转移到了这里。

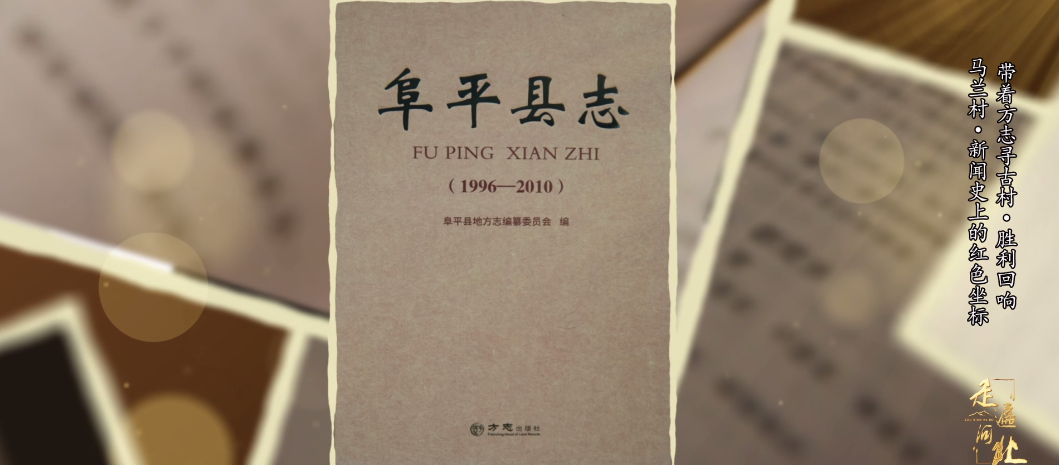

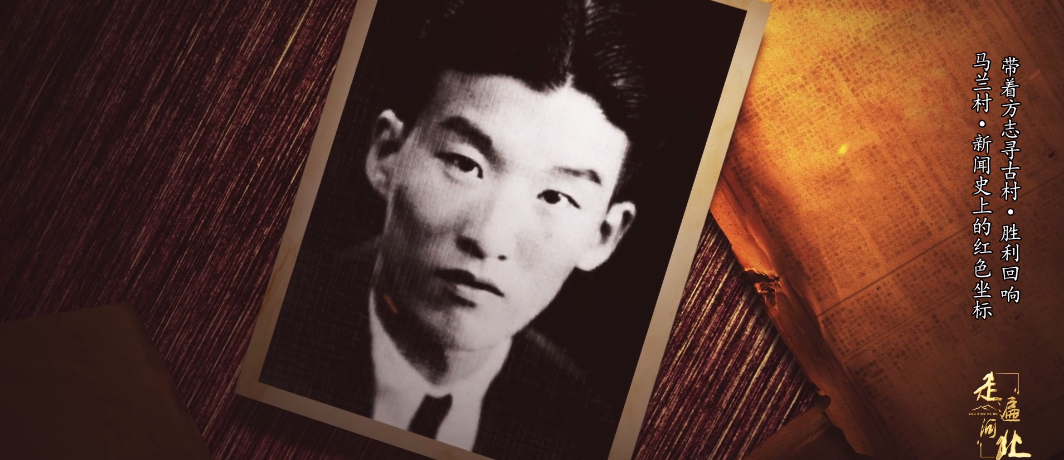

据阜平县志记载:抗战时期人民新闻家邓拓领导的《晋察冀日报》社常驻该村。1940年11月,《抗敌报》改名为《晋察冀日报》,在十年游击办报岁月中,马兰村成为报社驻扎次数最多,累计驻扎时间最长的一个村庄。

【晋察冀边区革命纪念馆讲解员 卢智华】

为适应游击办报的需要,方便排字工人减少字盘重量,报社要求记者写文章都限定在3000字以内。同时,全部设备精简到用8匹骡子就可带走,因此就有了“八匹骡子办报纸,三千字内著文章”的说法。

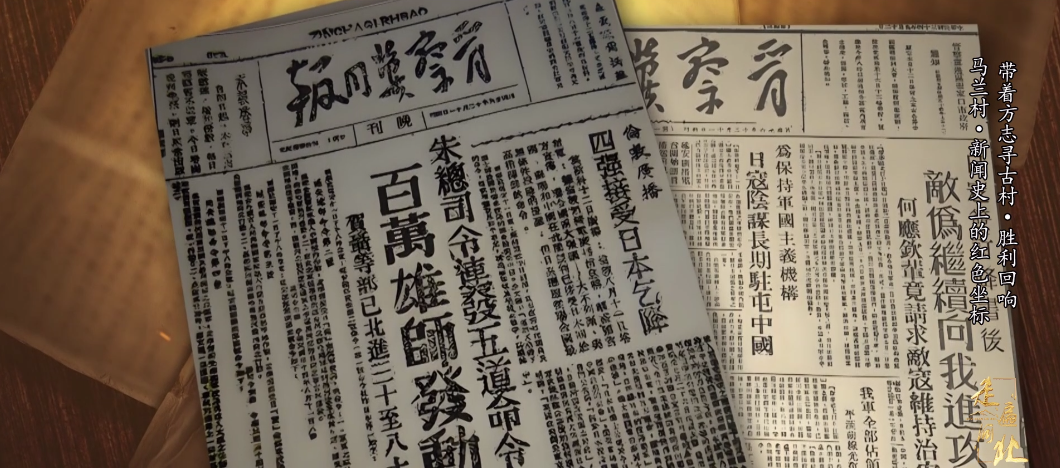

从最初以报道战事为主,到扩展为国内新闻、国际新闻、通讯、社论、漫画,作为党在敌后抗日根据地出版时间最长、影响最大的机关报,《晋察冀日报》的一篇篇报道、一张张图片如战斗檄文、民族号角,跨越前线与后方,激发了军民共赴国难的壮志豪情。

1943年秋的一天,日军进犯马兰村,妄图摧毁《晋察冀日报》。敌人进村前,报社就在群众的掩护下安全转移。在敌人的刺刀面前,村民宁死不说报社去向,凶残的敌人一连杀害了19位老乡也无果而终。

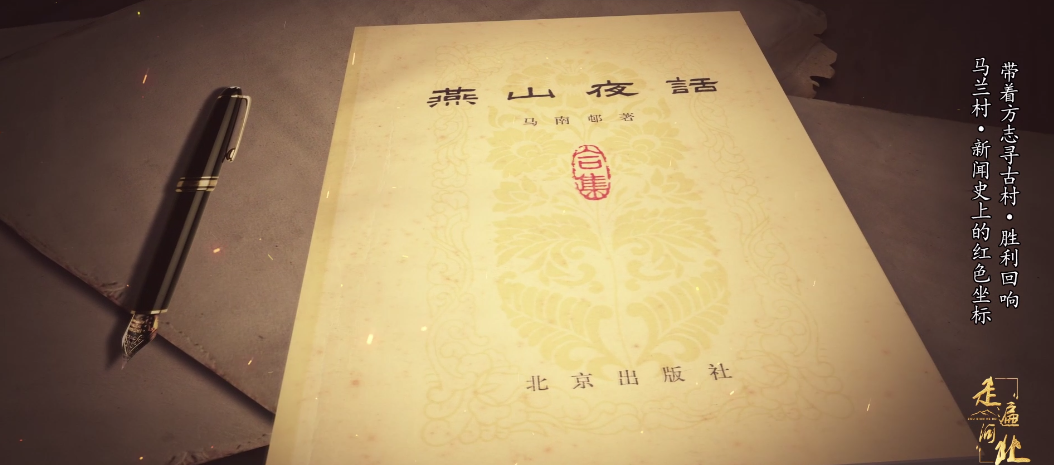

保护报社就是保护抗战力量,军民一心抗击侵略者,这是太行儿女的品格,更是中国人民在抗日战争中所体现出的不屈精神。多年以后,邓拓写《燕山夜话》时,署名“马南邨”,以纪念那段难忘的岁月。

【河北省档案馆(河北省地方志编纂委员会办公室)三级主任科员 李慧】

根据县志记载:1944年7月1日前夕,报社印刷厂周明主持,在马兰行政村的坡山自然村印刷出版了由邓拓主编的《毛泽东选集》,为中国出版史上第一次出版《毛泽东选集》。聂荣臻元帅在回忆录中称赞说:“这是全国第一本系统编选毛泽东同志著作的选读本,为宣传毛泽东思想作出了重要贡献。 ”

邓拓的女儿邓小岚,出生在马兰村,也得名于“马兰村”。由于特殊的身世和父辈的情结,2004年退休后,长期奔波于北京和马兰村之间。她在马兰村义务教音乐,组建马兰小乐队,筹办马兰音乐节,并带领这群大山里的孩子登上北京2022年冬奥会开闭幕式的舞台,让世界听到“马兰花开的声音”。

如今的马兰村森林绿化率为86.7%,植被覆盖率达到100%。近年来,马兰村大力发展红色旅游、推进易地搬迁工程,整合资源改善民生,开展特色种植,发展规模养殖,走出一条特色发展之路。

村前的铁贯山巍峨挺拔,门前的胭脂河水流潺潺。“红色马兰”“生态马兰”“音乐马兰”三张名片交相辉映,马兰村这个“红色坐标”上,新的传奇正在生长。

2025年9月7日18:24

2025年9月7日18:24

河北卫视

敬请期待

冀公网安备 13010802000382号

冀公网安备 13010802000382号